*세계화 시대의 한국음악, 그 가능성을 실험하는 국악인. 원래 옛사람들이 즐기는 우리것이었던 음식(=문화). 하지만 세상이 변화하면서 많은 사람들이 좋아하기에는 '쓴 약'이어서 '당의정'을 입히지 않으면 잘 먹으려 들지 않는 음식(=문화). 그 음식(=문화)의 대중화를 위해 '당의정' 노릇을 충실하게 하고 있는 대표적인 국악인 가운데 한명, 김용우씨(40)가 학당 선생으로 왔다.

*대학 시절(서울대 국악과) 제주도, 진도 등을 다니며 토속민요를 채집하는 노력을 했다. 화성(和聲)을 쓰지 않는 오리지널에 국악기와 양악기를 블렌딩하여 '대중 민요'의 세계를 열었다. 매끈하면서도 국악의 맛을 살린, 세련된 김용우식 민요의 세계는 대중들의 호응을 불렀다. 세련된 국악의 세계만큼 매끈한 외모와 화술은 수천명에 이르는 팬클럽을 꾸리는 힘이 되었다.

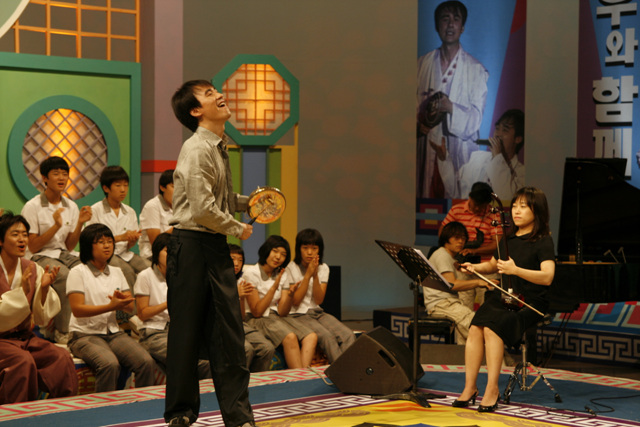

*오전 11시부터 세팅하고 리허설을 시작했지만 공연은 쉽지 않았다. 장구, 해금, 콘트라베이스, 피아노, 드럼세트가 동원된 반주팀은 스페셜리스트들답게 민감하고 꼼꼼했다. 소리꾼은 반주되는 악기 하나하나의 음이라도 제대로 들어오지 않으면 다시하기를 반복했다. 날것(원재료)에 여러 양념을 넣어(편곡하여) 새롭게 먹음직한 먹거리를 만들어낸 창작자의 모습이 있었다. 하지만 <신얼씨구학당>은 공연이 전부인 프로그램이 아닌지라 시간이 지연될수록 애가 타는 것은 당연한 노릇이었다. 하지만 무대예술가에게, 공연되는 음악의 완성도가 떨어지는 상황을 감내하라고 할 수는 없는 노릇. 일의 조건은 그렇게 절충지점으로 향해가는 것이었다.

*전통에서 소재를 얻어 대중화, 세계화까지 내다보는 민요 소리꾼을 소리 선생으로 초청한 것은, 역시 전통에서 소재를 얻어 대중화를 꾀하는 <신얼씨구학당> 제작진으로서도 방송결과에 대한 궁금증이 자못 큰 부분이다. 해보는 것이다. 하지만 여기에 의존하거나 맛들일 생각은 없다. 이런 식의 방송소재가 많지 않다는 점에서도 그렇거니와, 지역성을 화두로 삼는 지역방송에서 자꾸 '이미 스타가 되어있는' 사람들을 써서 재미 좀 보려는 태도는 바람직한 자세가 아니라고 여기기 때문이다. 우리 학당은 뛰어난 예술가들의 진면목을 '공연으로 끝내주는' 프로그램이 아니라 '교재(메뉴)를 매개로 나누는 정신'을 우선시하기 때문에 더욱 그렇다.

*9월 2일 방송분에서는 <아리랑 연곡> <너영나영> <진도 방아타령>이 불려지고 원래 <제주도타령>으로 불리는 제주민요 <너영나영>이 피아노 반주에 맞추어 교재가 되었고, 9월 9일 방송분에서는 <통일 아리랑> <장타령> <창부타령>이 불려지고 광주 월계중학교 학생들과 <장타령>을 교재로 만났다.

▼아리랑 연곡 (連曲)

아리랑연곡 뒷부분 우면당 실황

'음악감상' 카테고리의 다른 글

| 드보르자크 / 교향곡 1번 '즐로니체의 종' (0) | 2008.12.08 |

|---|---|

| 세계에서 가장 아름다운 선율 1위곡 "아리랑" (0) | 2008.12.06 |

| You Raise me up (원곡)/ Secret Garden (0) | 2008.12.06 |

| You Raise Me Up (0) | 2008.12.06 |

| 자연을 꿈꾸는 추억의 팝스 25 (0) | 2008.12.03 |